현대미술가 박종규의 전시 <~Beacon_Code 비컨 코드>가 갤러리 분도에서 열린다. 현재 국내외의 여러 미술관과 갤러리에서 러브콜을 받고 있는 박종규 작가는 그동안 신라갤러리, 광주시립미술관, 갤러리분도, 시안미술관, 리안갤러리, 성곡미술관, 영은미술관, 갤러리데이트, 인당뮤지엄 등에서 개인전을 가졌다. 또 뉴욕 아모리쇼 포커스 섹션, 바젤홍콩아트페어 인사이트 섹터, 홍콩 벤 브라운 갤러리, 뉴욕 신 갤러리, 러시아 트라이엄프 갤러리 등에서도 개인전을 펼친 바 있다. 갤러리분도의 개인전은 지난 2013년 에 이어 6년 만에 열리는 행사다.

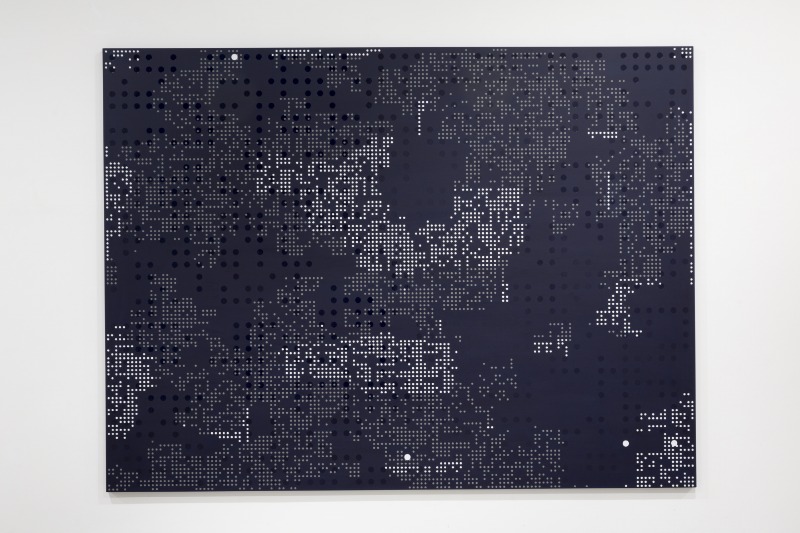

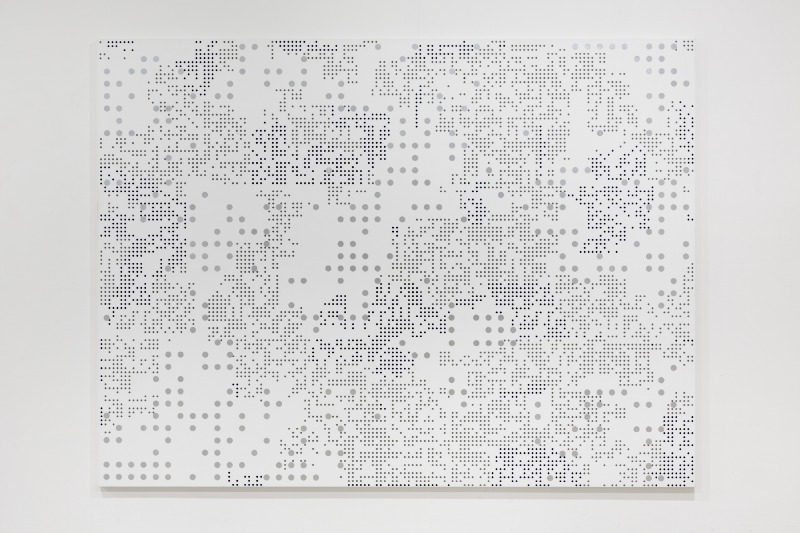

박종규 작가는 디지털 픽셀의 시각적 이미지로부터 영감을 받은 0차원(점)과 1차원(선)의 패턴을 작업의 기본적인 모티프로 쓴다. 캔버스에 그려진 형태로나 프로젝트로 움직이는 이미지로나 그가 보여주는 그림의 상은 점 혹은 선이 무수히 찍히고 그려진 것들이다. 그것들은 따로 해독이 될 만한 암호처럼 보이기도 한다. 작가의 개념에서 그것은 시각보다 청각적인 형식에서 비롯된 이미지다. 아날로그와 디지털 작품을 통틀어 그가 보여주는 그 이미지는 바로 잡음(노이즈)을 시각화한 시도이다. 관객이 볼 때 그것은 완성되고 확정된 형태라기 보다 바로 그 직전 단계로서, 모호한 부분을 작품 곳곳에 남겨 두었다.

그럼에도 불구하고 <비컨 코드>라는 제목은 의미가 따로 있다. 비행이나 항해술에서 쓰이는 전기전자기술 용어인 비컨 코드는 정해진 좌표를 따라가게끔 도우는 신호이다. 작가가 보여주고 있는 일련의 전시와 창작의 행보도 그처럼 쉼 없이 전진하겠다는 일종의 선언으로 해석할 수 있다. 올해 들어서 작가는 폐건물을 개조한 다목적 문화공간 빌리웍스, 경상남도에 새로 생긴 갤러리 양산, 그리고 갤러리 분도에서 벌이는 본 전시를 거쳐 대구미술관 개인전과 뉴욕한국 문화원 초대전으로 이어지는 항로를 헤쳐가고 있다. 이번 갤러리 분도에서 벌어지는 개인전에서 작가는 프로젝트로 구현되는 대규모 미디어아트를 중심으로, 현재 작가의 정체성을 드러낸 모멘텀의 의미를 담은 대표작 평면회화 10여 점을 공개할 예정이다.

(조준호, 갤러리분도 수석 큐레이터)

Criticism

Come Run Away

작가 박종규와 갤러리 분도의 리턴 매칭이 결정되고 나서, 이 전시 서문을 쓰기 시작하면서 든 생각은 “내가 또?”라는 것이었다. 선생의 작품에 관해서, 나는 이미 2012년 같은 갤러리에서 벌어졌던 그의 개인전 <layers&dimensions>에 관한 평문을 썼다. 2018년에는 한 신문 지면에 선생의 작품에 대해 다루었다. 올해 초 빌리웍스에서 시도한 프로젝트에서 나는 작가가 제안한 비컨 코드 개념에 따라 전시 서문을 쓴 바가 있다. 그리고 이렇게 다시 노트북 앞에 앉았다. 2012년의 글은 소개할 내용만 건조하게 잘 썼다. 하지만 그때는 박종규라는 한 인물에 대해서 내가 아는 게 적었다. 신문에 썼던 작년 글은 그 연재물 가운데 가장 아쉬운 글이다. 뭔가 하면, 내가 가진 종특 가운데 하나가 사람들을 발끈하게 하는 도발기가 있다. 그 짧은 글에서 타깃은 스노비즘에 빠진 얼치기 논자들임에도, 하필 그 논란의 장을 본인이 작업하는 마당에서 펼쳤다는 점에서 박종규 작가는 나에게 화를 내었어야 한다. 하지만 선생은 그냥 지나갔다. 사실 작가의 일정은 사소한 감정 낭비를 할 정도로 한가한 상황이 아니다. 이 전시 서문은 원래 몇 달 전에 벌였던 공간 실험과, 뒤이어 양산에서 열린 전시에서 썼던 나의 글로 대체할 계획이었다. 그렇지만 곧이어 다가올 대구미술관의 전시에서 훨씬 권위 있고 정통한 텍스트를 기다리는 한 사람으로서, 나는 가장 가까운 거리에 있는 관찰자 입장에서 박종규 작가의 작업과 내 주관적 감상을 간략히 짚고 갈 필요가 생겼다.

박종규의 예술적 야심은 미술에서 멀리 떨어진 무엇을 시각화하는 과정에 있다. 그 무엇이 전자공학일 수도 있고, 음악일 수도 있다. 이야기의 배경을 멋들어지게 잘 깔아둔 셈이다. 작가는 보통 관객이나 미술가들이 선뜻 참견하기 어려운 스토리텔링에서 동시대 미니멀리즘과 미디어아트를 품은 동시대 미술까지 번갈아가며 언급하면서 자신만의 이미지를 가능한 한 그럴싸하게 뽑아내려 한다. 그 결과에 관해 관객들은 단순하면서도 머리 아픈 모더니즘 미술의 장르적 쾌감을 즐길 것이다. 난감한 건 평론가들이다. 그들은 공학과 예술로 갈라진 두 개의 이야기를 어떻게 이어서 글로 표현할 것인지 갈등한다. 하나의 가설을 증명하는 단계는 택도 없고, 여러 명제를 정확히 기술(description)하는 것도 벅차다. 뭐 그게 비평가들 잘못은 아니다. 원인 제공자는 작가 본인이다. 박종규의 미술은 지금까지 예리한 감각을 날 세우며 성취한 부분이 많지만, 그래도 투박하고 엉뚱한 성질을 품고 있다. 작가의 도상으로 표현되는 도트와 라인은 이진법을 통해 그림으로 나타난 소리라고 한다. 아주 단순한 조형 요소가 점과 선과 면과 입체의 공간을 거쳐 시간까지 개입하는 미디어아트를 보자. 커다랗게 투사되는 영상 작업을 보고 있으면, 나는 이런 감각을 타고난 미술가를 찾기란 쉽지 않다는 것을 또 한 번 느낀다. 하지만 이 이미지의 탄생 배경은 많은 사람들에게는 알 수 없는 영역이다. 암호 같은 점과 선들이 잡음(노이즈)의 시각화라면, 그의 평면 작품을 피아노 자동연주를 가능케 하는 천공 용지처럼 예컨대 디지털 스캔하면 사운드가 생성되는 과정도 실현 가능하다. 그리고 그 일은 진짜 벌어졌다. 2013년 봉산문화회관에서 일렉트로닉 음악으로 시연한 음악은 음향의 시각기호화에 대한 댓구 성격의 이벤트였다. 그냥 망상이겠지만, 평면 작업과 그것을 소리로 재현하는 오르골 박스를 끼워 하나의 패키지로 만들어 봄직한데.

관객이나 평론가 같은 예술 수용자 그룹의 상당수가 어릴 적 문학 소년의 감성에서 출발한 인문학의 지식을 자부하는데, 여기선 대신 공학소년의 관점에서 작품을 한 번 바라보자. 사람들이 보통 귀로 들을 수 있는 소리의 폭, 즉 가청 주파수 대역이 20에서 20.000헤르츠란 건 다들 알고 있을 것이다. 이 프리퀀시 리스폰스를 기준으로 자연음에서 디지털 음으로 바꾸는 과정이 있다. A/D변환기를 가지고 음악CD나 음원을 만드는 작업이 그럴 것이다. 여기서 음을 뽑는 샘플링 과정은 주파수를 약 44킬로헤르츠로 표준화해놓았다. 왜냐하면 수신대역은 클로드 섀넌(C. Shannon)이 증명한 최적치, 그러니까 음의 재현이 샘플링 값의 절반으로 이루어진다는 이론에서 조금 더 넉넉히 잡은 수치다. 주파수 폭을 더 잡아도 되지만 답은 “굳이”다. 우리가 음악을 듣는다는 것이 음악이 연주되는 장소에서 파생되는 모든 소리를 귀에 담겠다는 뜻은 아닐 것이다. <학교종>을 피아노로 솔솔라라솔솔미 건반을 두드릴 때 그 음률과 간격이 음악을 구성하는 요소이지, 가령 연주자가 앉은 의자의 삐걱대는 소리나 피아노 음이 벽을 튕겨 맴도는 소리는 굳이 필요 없다. 그렇게 귀로 들을 수 있는 노이즈나 고저주파는 대부분 필터링 된다. 사회학과 신문방송학 그리고 전자공학에서 함께 중요하게 다루는 분야가 앞서 말한 섀넌의 커뮤니케이션 이론이다. 섀넌이 위버와 함께 쓴 <커뮤니케이션의 수학적 이론 Mechanical Theory of Communication>을 공부하지 않고서는 예술사회학을 제대로 이해할 수 없다. 많은 수학공식 증명을 담은 이 책에서 그들의 주장은 이렇다. 정보원이 보낸 메시지가 채널을 통해 목적지에 도착해야 되는데, 대부분의 메시지는 신호로 변환되어 채널로 보내졌다가 다시 변화되어 메시지 화 된다. 그런데 이 과정에서 본래 있었거나 신호로 바뀌는 과정에서 생기는 노이즈가 있다. 두 학자는 커뮤니케이션이 노이즈를 솎아내어 불확실성을 줄이는 데 따라 성패가 정해진다고 봤다.

물리의 세계와 인간의 세계 양쪽 모두에서 노이즈는 어쩔 수 없이 생기는 것이다. 또 그게 꼭 잘못되었다고 가치판단을 할 수 없다. 노이즈는 예컨대 정치에서 정치인의 선동적인 발언, 경제에서 주식가치의 급락, 종교에서 이단 혹은 신흥 종파, 과학에서 새로운 가설의 등장일 수도 있다. 예술에서도 예는 많다. 회화만 놓고 보면 반 고흐의 그림에 휘갈긴 붓질은 그 대상에서 출발했을지 모르지만 노이즈다. 박종규 작가에 앞서 치러진 이세현의 전시에서, 그 그림 속 모든 대상은 주된 것과 부차적인 것이 우열이나 선후, 대소의 구분 없이 동등하게 나열되어 있다. 그런 그림들을 보고 있으면 어지럼증이 드는 게 이 때문이다. 뺄 건 빼며 정리해야 되는 그 예술가들의 목적은 딴 곳에 있었다. 반대로, 조르주 쇠라에서 출발한 점묘화를 떠올려 보자. 최소한의 점으로 이미지를 연상하게 하는 작업은 불필요한 시각적 노이즈를 제거한다. 그런데 여기 박종규의 미적 세계는 다른 식으로 작동한다. 그의 미술은 예술에서 조연, 돌발, 쓸모없음, 실패의 포지션에 있는 노이즈를 순도 높게 뽑아낸다. 처음엔 이게 공허할지 몰라도 거듭되니까 그럴듯한 무엇이 되었다. 이 ‘무엇’을 지금의 나로선 딱 집어서 이름 붙이기 어렵다.

섀넌과 위버처럼 목적지(destination)라고 부를까? 아무튼 박종규 선생은 그곳으로 우리를 이끈다. 이 전시의 제목 <~beacon_code>는 작가 박종규가 올 한 해를 전망하며 택한 프로젝트 이름이기도 하다. beacon은 전자통신기술에서 무선으로 표시되는 고주파 신호를 뜻한다. 비컨 코드는 우리 눈에 보이는 길을 가는 비행기 혹은 선박이 가는 길을 제시하는 시그널이다. 작년에 썼던 제목인 가 궤도를 뜻한다면, 비컨 코드는 그렇게 만든 궤도를 벗어나지 않고 목적지로 향하겠다는 작가의 선언인 셈이다.

(윤규홍, Art Director/예술사회학)